DIe Studie

Die Ergebnisse der wissenschaftlichen Studien

Der Forschungsverbund „DDR-Vergangenheit und psychische Gesundheit: Risiko- und Schutzfaktoren (DDR-PSYCH)“ zielt darauf ab, mit wissenschaftlichen Methoden zu ergründen, welche nennenswerten Auswirkungen der DDR-Vergangenheit auf die psychische Gesundheit betroffener Bevölkerungsgruppen nachweisbar sind.

Das Vorgehen der Studie zentriert sich um drei zentrale Forschungsfragen, entlang derer sich der Erkenntnisfortschritt vermittelt:

Welche relevanten Folgen der DDR-Vergangenheit in Bezug auf die psychische Gesundheit sind messbar?

Welche Risiko- und Schutzfaktoren für die psychische Gesundheit können bei Menschen, die in der ehemaligen DDR (bzw. der ehemaligen BRD) sozialisiert wurden, identifiziert werden?

Sind die gefundenen Ost-West-Unterschiede der psychischen Gesundheit durch Systemfaktoren der DDR oder durch soziodemographische Faktoren bedingt?

Psychische Folgen der DDR-Vergangenheit

Welche relevanten Folgen der DDR-Vergangenheit in Bezug auf die psychische Gesundheit sind messbar?

Aus einer anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Mauerfalls vom Robert Koch-Institut (RKI) veröffentlichen Studie (Lampert et al. 2019) geht hervor, dass die zum Zeitpunkt des Mauerfalls noch deutlich unterschiedliche Lebenserwartung zwischen Ost- und Westdeutschland sich bereits in den 1990er Jahren sichtbar angeglichen hatte. Mit Bezug auf die Jahre 2015/2017 zeigten sich für Frauen keine Unterschiede mehr; für Männer lag die Lebenserwartung in Ostdeutschland allerdings weiterhin unter der Westdeutschlands.

Mit Hilfe des am RKI entwickelten Indexes räumlicher sozioökonomischer Deprivation (GISD) wurden in Folge auch kleinräumige sozioökonomische Unterschiede mit Mustern regionaler Lebenserwartung verglichen. Ergebnisse zeigen, dass sich auf der Landkarte noch sehr deutliche Unterschiede in der Lebenserwartung zwischen Ost und West abbilden. Gebiete mit geringem Wohlstand und strukturellen Defiziten weisen eindeutig niedrigere Lebenserwartung auf als wohlhabende Zentren – und solche Flächen finden sich signifikant häufiger im Osten.

Mit besonderem Blick auf das psychische Wohlbefinden haben sich die zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung noch erheblichen Unterschiede in der ermittelten Lebenszufriedenheit zuungunsten der Ostdeutschen im Verlauf der letzten 30 Jahre fast den Westdeutschen angeglichen. Auch im Hinblick auf die jährliche Häufigkeit psychischer Störungen waren laut RKI Unterschiede zwischen Ost und West 30 Jahre nach Mauerfall nur noch gering (Lampert et al. 2019).

Mit detailiierterem Fokus auf die Nach-Wendegeneration wurde im Teilprojekt des RKI zudem die Situation der Kinder und der Heranwachsenden genauer untersucht. Anhand von Daten der Kinder- und Jugendstudie KiGGS wurde dabei erhoben, ob es über 15 Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung Unterschiede in den personalen Ressourcen bei den um 1989 geborenen Kindern in den alten und neuen Bundesländern gibt (Schmidtke et al. 2022). 14-17-Jährige Jugendliche aus Ostdeutschland hatten demzufolge rund 15 Jahre nach der Wende nachweislich geringere personale Ressourcen und eine geringere Selbstwirksamkeitserwartung als gleichaltrige Jugendliche im Westen. 25 Jahre nach der Wende war diese räumlich begründete Differenz so nicht mehr erkennbar. Die Bedeutung der sozioökonomischen Lage der Familien nahm für die personalen Ressourcen der Jugendlichen zu, und zwar zuungunsten der sozial niedrigen Statusgruppen.

Risiko- und Schutzfaktoren

Welche Risiko- und Schutzfaktoren für die psychische Gesundheit können bei Menschen, die in der ehemaligen DDR (bzw. der ehemaligen BRD) sozialisiert wurden, identifiziert werden?

Neben dem sozioökonomischen Status gibt es noch eine Vielzahl weiterer Einflussfaktoren, welche die Lebensgesundheit dynamischer Bevölkerungsgruppen bestimmen. In diesem Sinne eignet sich auch die Analyse von Lebensstilen und sozialen Milieus, um Unterschiede differenzierter zu beschreiben und um Zielgruppen für Präventions- und Interventionsangebote zu identifizieren (Speerforck & Schomerus, 2020). Eine repräsentative Untersuchung der Teilprojekte an den Universitäten Leipzig und Greifswald zum Hilfesuchverhalten bei psychischer Erkrankung ergab mit spezifischem Fokus auf das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, dass insbesondere Männer und junge Personen mit niedrigerem sozioökonomischen Status und ungesunden Verhaltensweisen eine hohe Ausprägung in Scham zeigen und nur selten erwägen, bei psychischen Problemen überhaupt Hilfe in Anspruch zu nehmen (Helmert et al., eingereichtes Manuskript).

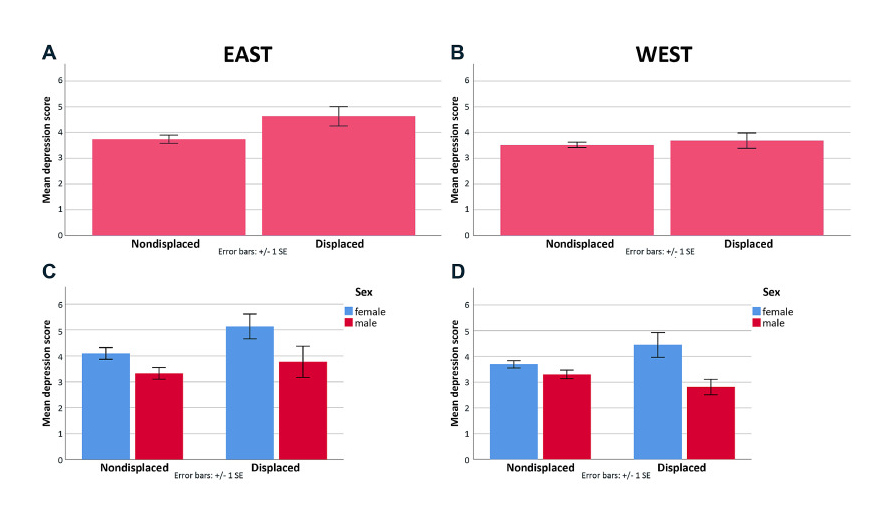

In einer weiteren Studie beider Teilprojekte wurde auch der soziopolitische Kontext als Risikofaktor für eine psychische Belastung im höheren Lebensalter untersucht. Hierbei wurde die besondere Gruppe der vor 1946 geborenen Vertriebenen in Ost- und in Westdeutschland mit Nichtvertriebenen hinsichtlich des Auftretens von Angst- und Panikattacken verglichen. Im Vergleich zu Menschen ohne Vertreibungserfahrung geht diese sowohl bei Menschen mit einer Kindheit in West- als auch in Ostdeutschland häufiger mit Angst- und Panikattacken einher. Interessanterweise fand sich dabei allerdings nur in der ostdeutschen Stichprobe von Vertriebenen zudem auch eine höhere depressive Symptomatik als bei Nichtvertriebenen (Ulke, Gfesser et al., 2021).

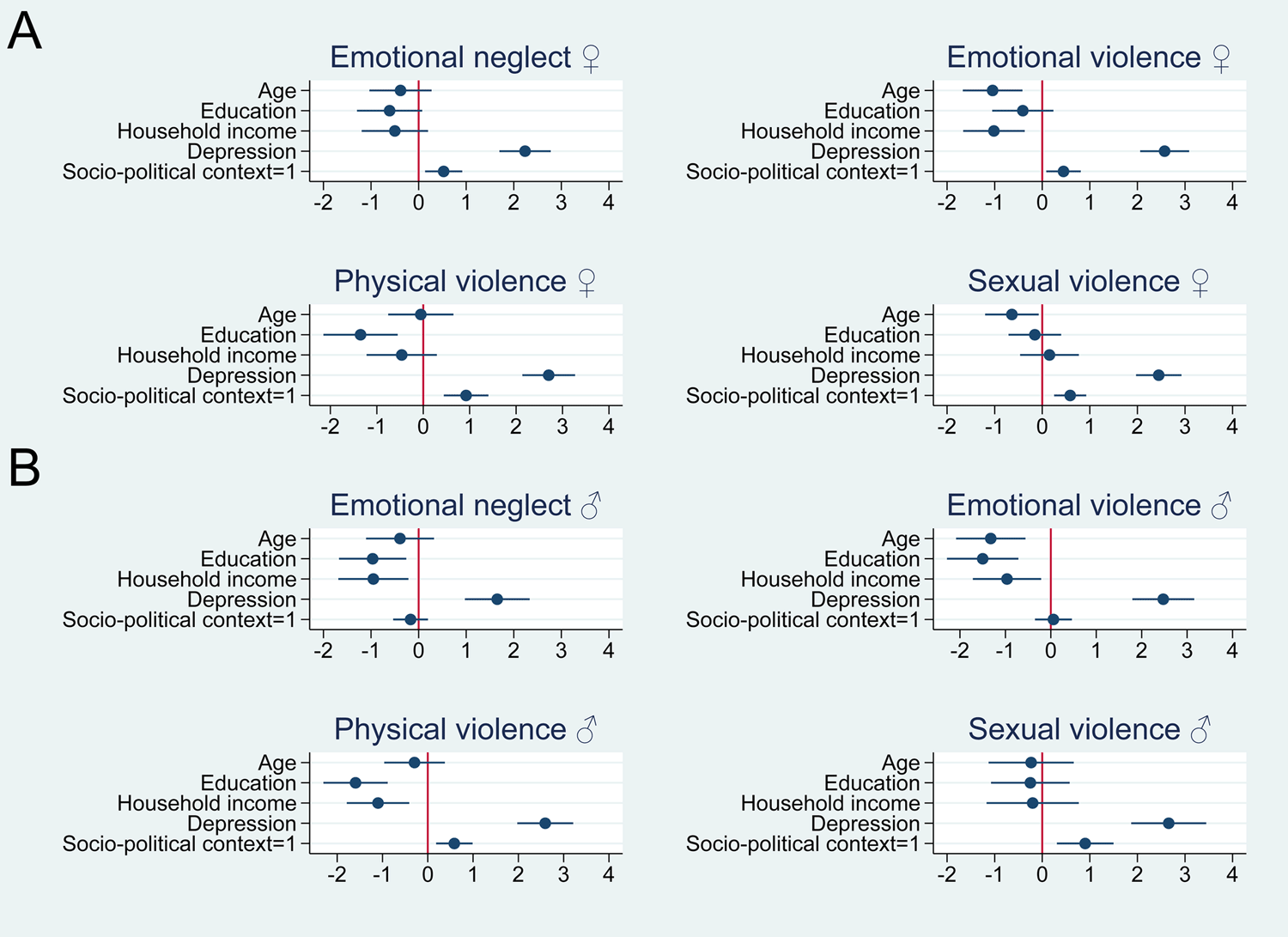

In einer parallelen Studie des Teilprojektes in Leipzig wurde untersucht, ob ein Aufwachsen in West- bzw. Ostdeutschland einen Einfluss auf berichtete Gewalt- und Vernachlässigungserfahrungen in der Kindheit hat (Ulke, et Al. 2021). Dabei wurden soziodemographische Faktoren und mögliche Folgen der Gewalterfahrung berücksichtigt. In den repräsentativen Stichproben ließ der soziopolitische Kontext (alte vs. neue Bundesländer) Rückschlüsse auf die relevante körperliche und sexuelle Gewalt in der Kindheit bei Männern und Frauen sowie auf die emotionale Gewalt und Vernachlässigung bei Frauen erkennen. In der westdeutschen Stichprobe haben dabei deutlich mehr Frauen emotionale Vernachlässigung und emotionale, körperliche und sexuelle Gewalt berichtet, als bei den Ostdeutschen. Männer, die in der BRD aufwuchsen, berichteten statistisch signifikant häufiger physische und sexuelle Gewalt in der Kindheit als Männer, die in der DDR aufwuchsen.

Diese Ergebnisse unterstützen die Annahme, dass gesetzliche Maßnahmen und Rahmenbedingungen (z.B. das Verbot der sog. „Körperstrafe“ oder Rolle der berufstätigen Frau), die in der DDR um Jahrzehnte früher als in der ehemaligen BRD getroffen wurden, wirksame Faktoren für die Prävention von Gewalterfahrungen im Kindesalter sind (Ulke, Fleischer et al., 2021, Fleischer, Ulke et al., eingereichtes Manuskript). Außerdem gab es im gesellschaftlichen System der ehemaligen DDR etliche protektive Faktoren, wie z.B. gleichberechtigte Rollenverteilung in der Arbeitswelt und soziale Unterstützung, z.B. im Rahmen der Kinderbetreuung (Brückner et al., 2020), die psychische Gesundheit begünstigten.

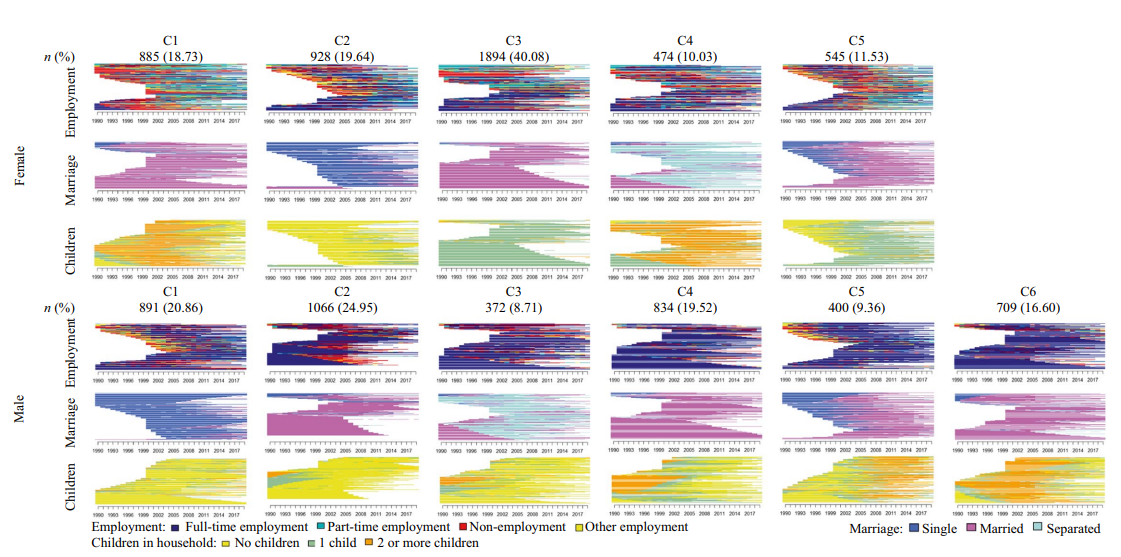

Befunde hinsichtlich resilienzfördernder Faktoren einer DDR-Sozialisation konnten vom Teilprojekt Greifswald verzeichnet werden. Anhand von Daten des Sozio-oekonomischen Panels (SOEP) identifizierten Altweck et al. (eingereichtes Manuskript) bei Männern und Frauen zwischen Ost- und Westdeutschland nach der Wende unterschiedliche Lebensverlaufstypen mit Blick auf die Bereiche Arbeit, Partnerschaft und Familiengründung.

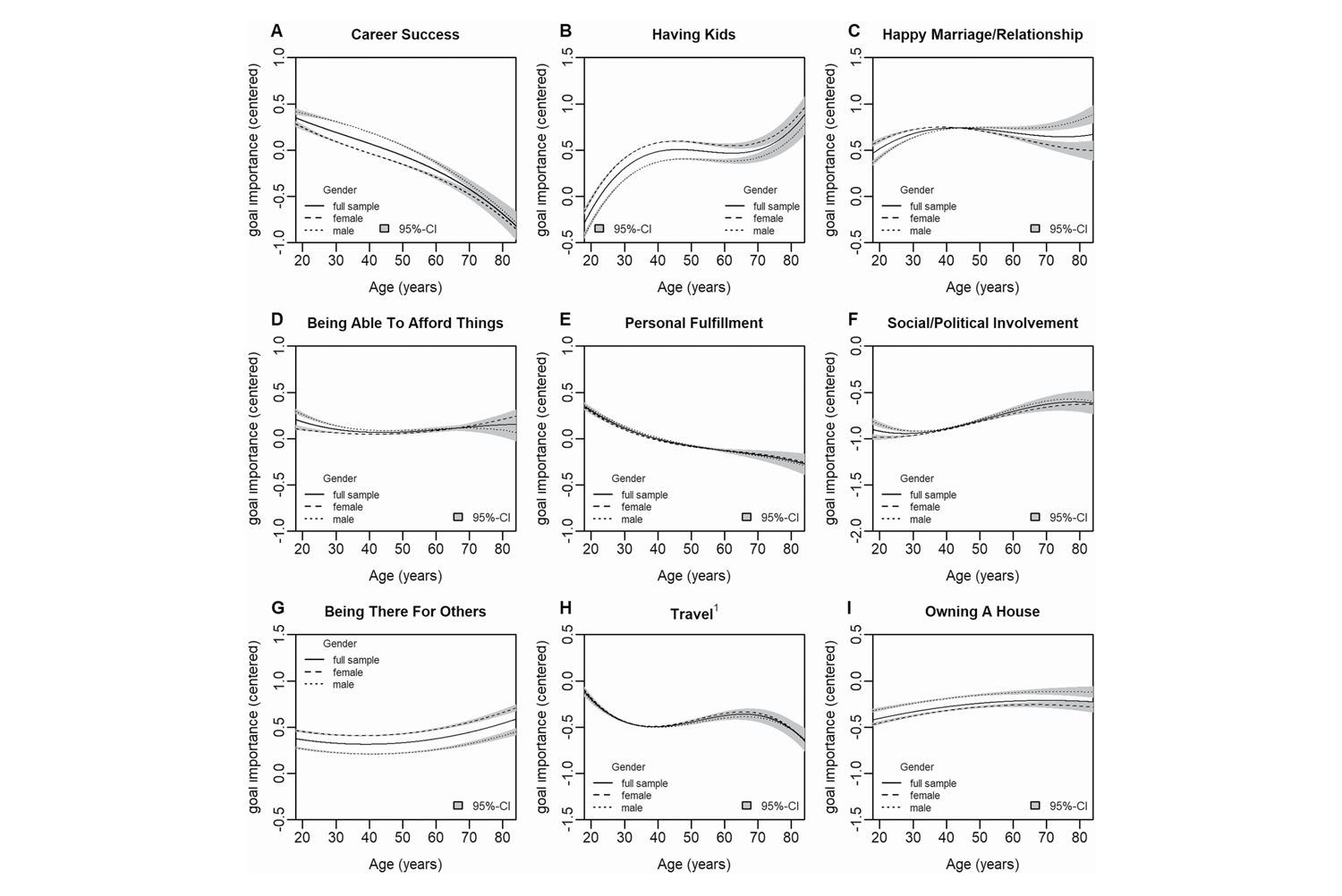

Tendenziell waren Abweichungen von traditionellen Lebensentwürfen, wie etwa von Arbeits- und Partnerlosigkeit geprägte Verläufe, mit Verschlechterungen der Lebenszufriedenheit und der subjektiven Gesundheit assoziiert. Außerdem unterschied sich die Priorisierung verschiedener Lebensziele zwischen Menschen mit ostdeutscher und westdeutscher Sozialisierung (Buchinger et al., 2021). Verglichen mit Menschen, die in der BRD sozialisiert wurden, priorisierten Menschen, die im Osten sozialisiert wurden, vermehrt Karriere- und Selbstverwirklichungsziele. „Eine glückliche Beziehung oder Ehe haben“ wurde dabei von Ost- und Westdeutschen am höchsten priorisiert.

In einer Studie von Scheling und Richter (Scheling, Richter, 2021), die insbesondere die Nachwendegenerationen in den Fokus nahm, verminderte sich die von Jugendlichen geschätzte Bedeutung eines romantischen Partners oder einer Partnerin für das persönliche Glück im Durchschnitt mit jeder nachfolgenden Geburtskohorte.

Dabei waren Jugendliche mit in der ehemaligen DDR sozialisierten Eltern mit 47 % häufiger der Meinung, einen Partner oder eine Partnerin zu brauchen, um glücklich zu sein. In einer weiteren Studie auf Grundlage der „Study of Health in Pomerania (SHIP)-Daten konnten Hahm et al. (eingereichtes Manuskript) anhand qualitativer Angaben acht Kategorien von für die psychische Gesundheit besonders bedeutsamer Ereignisse identifizieren: Ausbildung, berufliche Veränderungen, materielle Veränderungen, neue Chancen, persönliche Lebensereignisse, Politik, Trennungen, Wiedervereinigungen. Insbesondere das Erleben neuer Chancen war in diesem Set mit einem höheren Ausmaß an Optimismus und psychischer Gesundheit und geringeren depressiven Symptomen und chronischem Stress assoziiert.

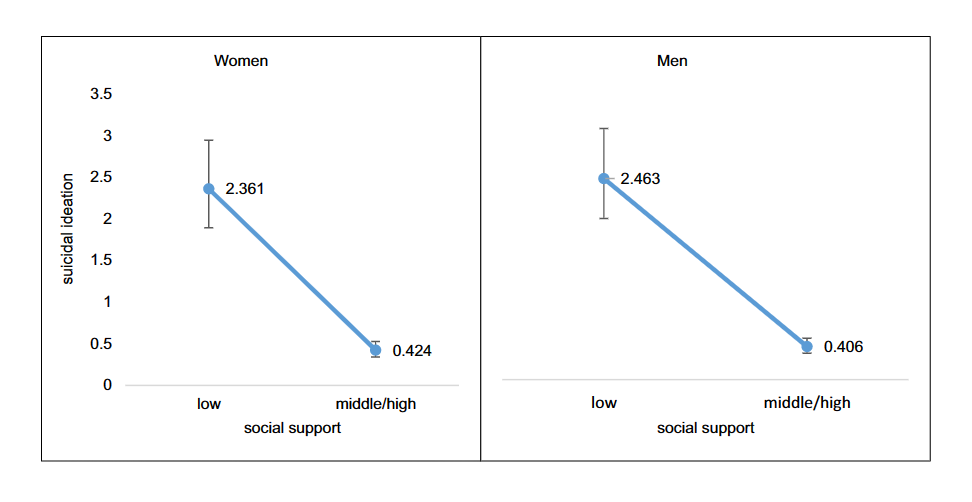

In der Studie von Otten et al. (2022) wurde der Einfluss von sozialer Unterstützung auf suizidale Gedanken untersucht.

Anhand von Daten der Gutenberg Health Study (GHS) und der Study of Health in Pomerania (SHIP) wurden Studienteilnehmer:innen aus Nordost- und aus Mittelwestdeutschland verglichen. Personen aus Nordostdeutschland berichteten dieser Analyse zufolge weniger suizidale Gedanken als Personen aus Mittelwestdeutschland. Soziale Unterstützung erwies sich unabhängig von soziodemografischen Merkmalen und Familiensituation für beide Regionen als Schutzfaktor.

COVID-19-Pandemie als neue Herausforderung

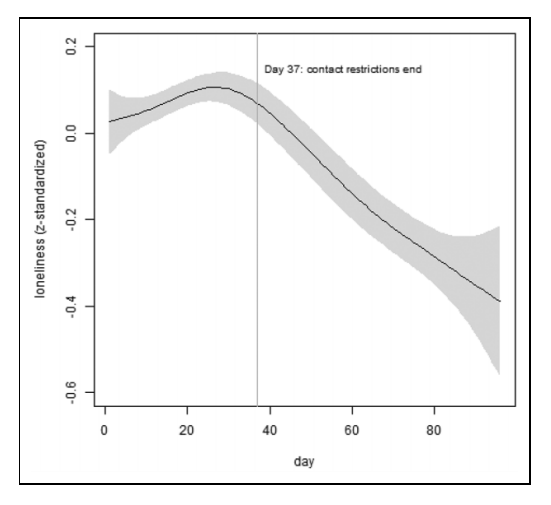

Die Frage nach Risiko- und Schutzfaktoren erhielt in der Zeit der sich im Studienzeitraum (zwischen 2020 und April 2022) entfaltenden COVID-19-Pandemie eine besondere Dimension. Mögliche Unterschiede im Gesundheitsverhalten zwischen Ost- und Westdeutschland fanden dabei zunächst wenig Beachtung. Aus der Pandemie heraus entstand die Sonderbefragung SOEP-CoV, die u.a. die Vulnerabilitäts- und Schutzfaktoren Einsamkeit, Freizeitverhalten und gesellschaftlichen Zusammenhalt untersuchte. Nach Beginn der COVID-19-Pandemie im Frühjahr 2020 war, verglichen mit vorherigen Erhebungsjahren, ein deutlicher Anstieg der erlebten Einsamkeit zu verzeichnen (Entringer et al., 2021, Entringer & Kröger, 2021, Liebig et al., 2020).

Der Anstieg der berichteten Einsamkeit ist mit Blick auf die im Osten lebenden Menschen insbesondere deshalb bedenklich, da in diesen Regionen bereits vor der Pandemie deutlich höhere Einsamkeitswerte verzeichnet wurden (Buecker et al., 2021). Umso überraschender scheinen die Ergebnisse aktuellerer Analysen im Rahmen einer Auswertung von Buchinger et al. (Vortrag 2021), die zeigen, dass während des ersten Lockdowns ein geringerer Anstieg von Einsamkeit und ein besseres affektives Wohlbefinden von Menschen im Osten berichtet wird. Liebig et al. (2020) fanden, dass die Einsamkeit und die depressive Gestimmtheit bei den im Osten lebenden Menschen im April mit Beginn der Eindämmungsmaßnahmen zwar signifikant stärker als bei den im Westen lebenden Menschen anstieg, dafür aber mit den Lockerungen auch wieder schneller sanken. Insbesondere die Nachwendegeneration im Osten zeigte sich als besonders resilient.

Wichtige Ansatzpunkte für die Bekämpfung der Einsamkeit lägen allerdings auf der Ebene des Individuums (Entringer & Gosling, 2022). Soziodemographische Faktoren wie Geschlecht und Alter sowie Persönlichkeitseigenschaften wie Neurotizismus und Extraversion waren Hauptprädiktoren der Einsamkeitsanstiege, die wichtige Ansatzpunkte für Interventionen zu Prävention und Bekämpfung von Einsamkeit geben.

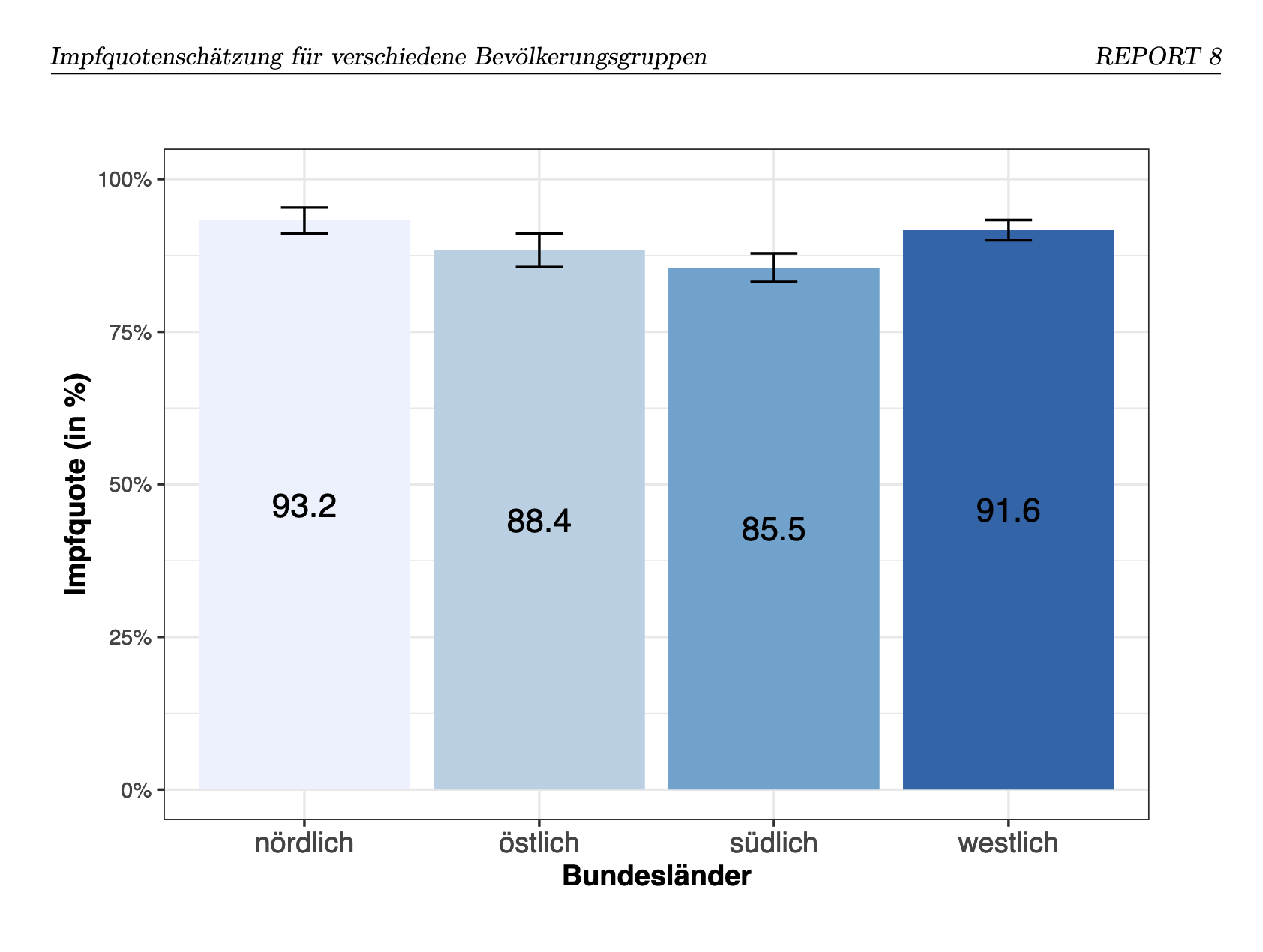

Als Indikator für das Gesundheitsverhalten zeigte das digitale Impfquotenmonitoring des RKI deutliche regionale Unterschiede in den Impfquoten, insbesondere auch zwischen den neuen und alten Bundesländern (RKI 2021).

Ost-West-Unterschiede der psychischen Gesundheit

Sind die gefundenen Ost-West-Unterschiede der psychischen Gesundheit durch Systemfaktoren der DDR oder durch soziodemografische Faktoren bedingt?

Die Befunde unserer Studien legen nahe, dass sowohl Systemfaktoren der DDR als auch soziodemografische Faktoren und Binnenmigration Ost/West-Unterschiede in psychischer Gesundheit im Zeitverlauf bedingen.

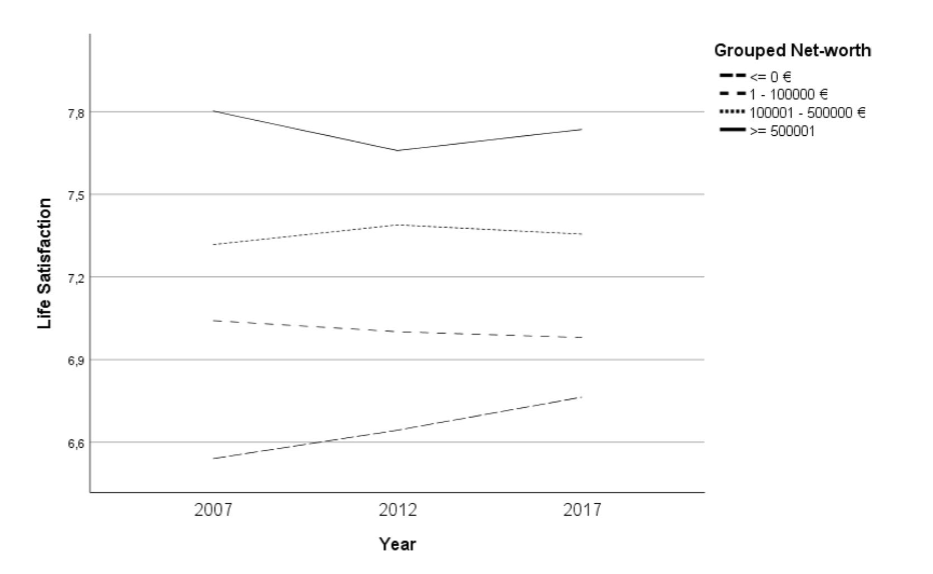

Ostdeutsche wiesen eine geringere allgemeine Lebenszufriedenheit auf, welche ihrerseits mit dem individuell sehr unterschiedlich verteilten materiellen Vermögen korreliert ist.

Mithilfe latenter Wachstumskurvenmodellen haben Kasinger et al. (2022) gezeigt, wie sich die Vermögensdifferenz zwischen Ost- und Westdeutschen über die Zeit vergrößert und die allgemeine Lebenszufriedenheit zuungunsten der Ostdeutschen beeinflusst.

Anhand von Daten des sozioökonomischen Panels wurden am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) die Effekte von Kurz- und Langzeitarbeitslosigkeit nach der Wende mit Blick auf deren Interaktion mit Geschlecht und Region (Ost-West) auf den Verlauf subjektiver Gesundheit untersucht (Altweck et al., 2021). Ostdeutsche Befragte wiesen in dieser Analyse generell eine schlechtere Einschätzung eigener Gesundheit auf. Die größten Einbußen ihrer subjektiven Gesundheit berichteten jedoch westdeutsche Frauen nach Eintritt von Arbeitslosigkeit.

In einer explizit auf Einstellungen zur Erwerbsarbeit von Frauen fokussierte Analyse berichteten ostdeutsche Befragte zu drei unterschiedlichen Befragungszeitpunkten stets egalitärere Einstellungen zur Berufstätigkeit von Frauen als Westdeutsche und Binnenmigrierte, die aus Ostdeutschland in den Westen übergesiedelt sind (Braunheim et al., eingereichtes Manuskript). Eine von den Teilprojekten Mainz, Greifswald und RKI gemeinsam durchgeführte Vertiefung zeigte bei den in der DDR sozialisierten Generationen die egalitärsten Einstellungen, während in der sog. „Nachwendegeneration“ traditionellere Rollenvorstellungen im Sinne der in Westdeutschland sozialisierten Teilnehmer:innen zu beobachten sind (Vortrag Heller, 2021). Im Bezug auf die jüngere ostdeutsche Generation kann insofern durchaus von einer Retraditionalisierung der Rollenvorstellungen gesprochen werden.

Neben dem Beschäftigungsstatus können auch regionale Strukturmerkmale Unterschiede in psychischen Indikatoren weiter differenzieren. Wie bereits erwähnt, war die selbstberichtete Einsamkeit vor Beginn der Coronapandemie (2021) in den östlichen Bundesländern höher als in den westlichen (Buecker et al., 2021). Eine differenzierte Betrachtung auf der regional-strukturellen Ebene zeigte, dass die wahrgenommene größere Entfernung zu öffentlichen Parks sowie Sport-/Freizeiteinrichtungen, die objektive räumliche Abgeschiedenheit sowie eine hohe Fluktuation der Bevölkerungsdichte mit höherer Einsamkeit assoziiert waren.

Zusätzlich trugen auch Merkmale auf der individuellen Ebene – wie etwa die Häufigkeit des Kontakts zu Freunden und Verwandten, der Beziehungs- oder der Beschäftigungsstatus – stark zu Phänomenen der Einsamkeit bei.

Bei der Betrachtung regionaler Strukturunterschiede wurde im Teilprojekt Mainz zudem gezielt auch der Aspekt der Migration befragt. Ein höherer Anteil von Migrant:innen in einem Bezirk geht laut dieser Studie interressanterweise mit niedrigeren Werten der Ausländerfeindlichkeit einher, während die Arbeitslosenquote und das Bruttoinlandsprodukt auf Kreisebene in dieser Analyse keinen Einfluss auf xenophobe Einstellungen hatten (Heller, Braunheim et al., eingereichtes Manuskript).

Trotz der großen Wanderungsbewegungen, insbesondere vom Osten in den Westen, wurde der Aspekt der Binnenmigration als Faktor von der Forschung bisher weitgehend vernachlässigt. Kohorteneffekte deuten darauf hin, dass der Zeitpunkt mit den unterschiedlichen Gründen für Flucht bzw. Umzug eine maßgebliche Rolle spielt. Binnenmigrierte, die vor 1989 in den Westen gezogen sind, wiesen im Vergleich zu Ost- und Westdeutschen stets die niedrigsten Werte für protektive Indikatoren (Resilienz, Selbstbewusstsein und Lebenszufriedenheit) und die höchsten Werte für Angst und Depressionen auf (Beutel et al., eingereichtes Manuskript). Sie berichten mehr Disstress und somatoforme Beschwerden als alle anderen Gruppen (Farugie et al., 2021, Otten et al., eingereichtes Manuskript). Demgegenüber berichteten Binnenmigrierte, die überwiegend nach der Wende in den Westen umzogen, weniger psychische Belastung als Nicht-Binnenmigrierte (Kasinger et al., 2021).

Es wurden keine Unterschiede gefunden zwischen Binnenmigrierten, die vom Westen in den Osten gezogen sind, und Personen, die im Westen aufwuchsen und zur Zeit der Befragung noch im Westen lebten (Farugie et al., 2021, Otten et al., eingereichtes Manuskript).